研究テーマ

当グループでは、放射光や極端紫外・X線自由電子レーザーなど短波長の光を利用して、原子・分子・クラスターと光との相互作用について研究しています。

最近の研究テーマ

1. 内殻空孔をもつ原子・分子のダイナミクス

内殻電子とは?

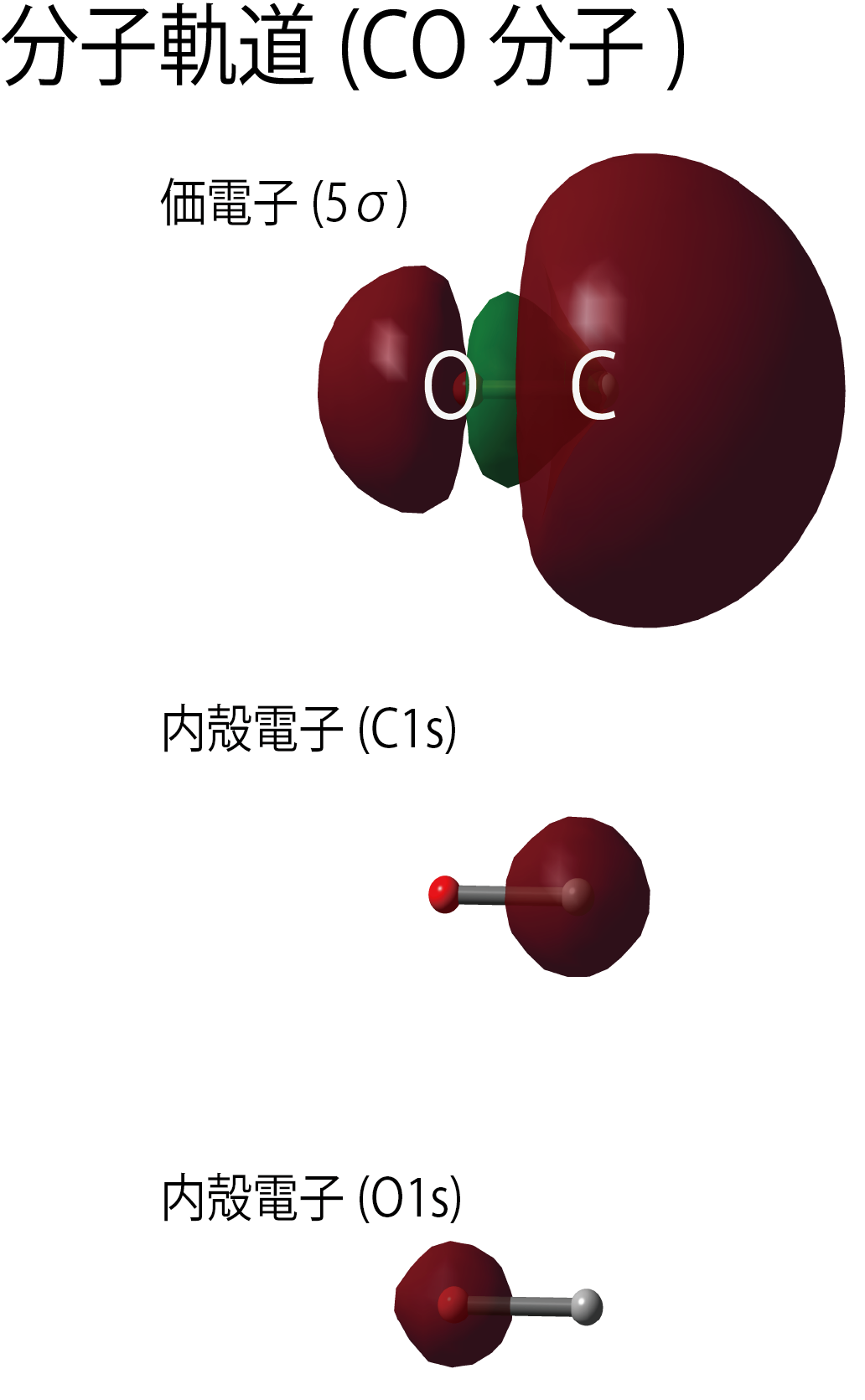

原子・分子内の電子は、原子核からの束縛が弱い外殻の価電子とそれら以外の内殻電子に分類することができます。図1は、一酸化炭素分子の分子軌道の内、最外殻軌道と内殻軌道の空間分布を示したものです。一般に、化学結合を形成する価電子は分子全体に拡がっていますが、内殻電子は特定の原子核に強く束縛されているという特徴があります。一酸化炭素分子中の炭素原子では、2sおよび2p軌道の電子が価電子として化学結合を形成しています。一方、1s軌道の電子は結合には殆ど寄与しません。価電子の束縛エネルギーは、20eV程度以下であるのに対して、内殻電子の束縛エネルギーは、元素ごとに大きく異なっています。例えば、炭素、窒素および酸素原子では、それぞれ約300eV、約400eVおよび約530eVです。これらは、丁度軟X線領域の光子エネルギーに相当します。従って、単色化された軟X線領域の光子を利用することで、分子内の異なる原子の内殻電子を選択的に励起したり、電離したりすることができるのです。

図1. CO分子における価電子・内殻電子軌道の例.

内殻空孔とオージェ緩和

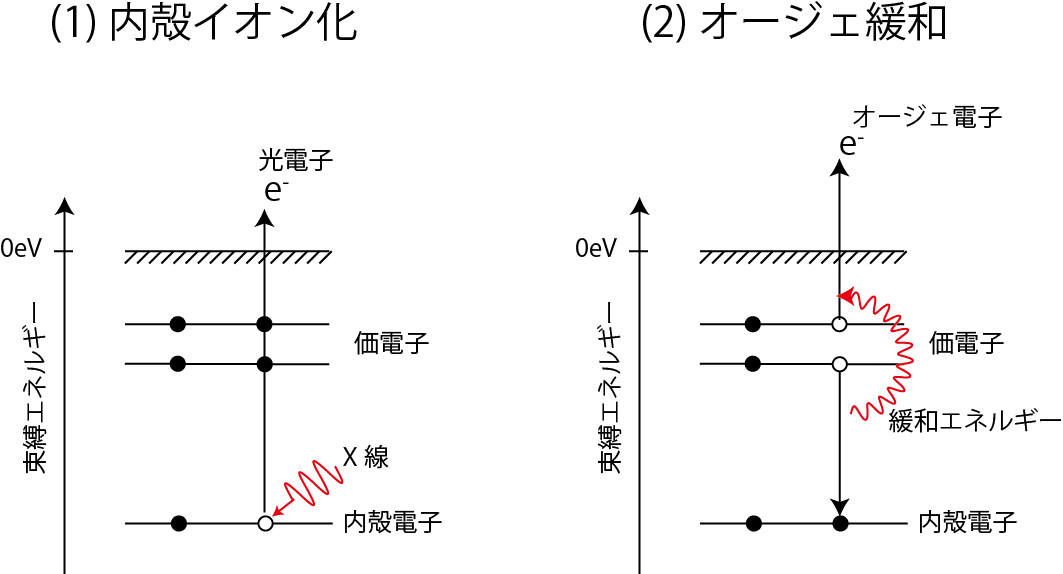

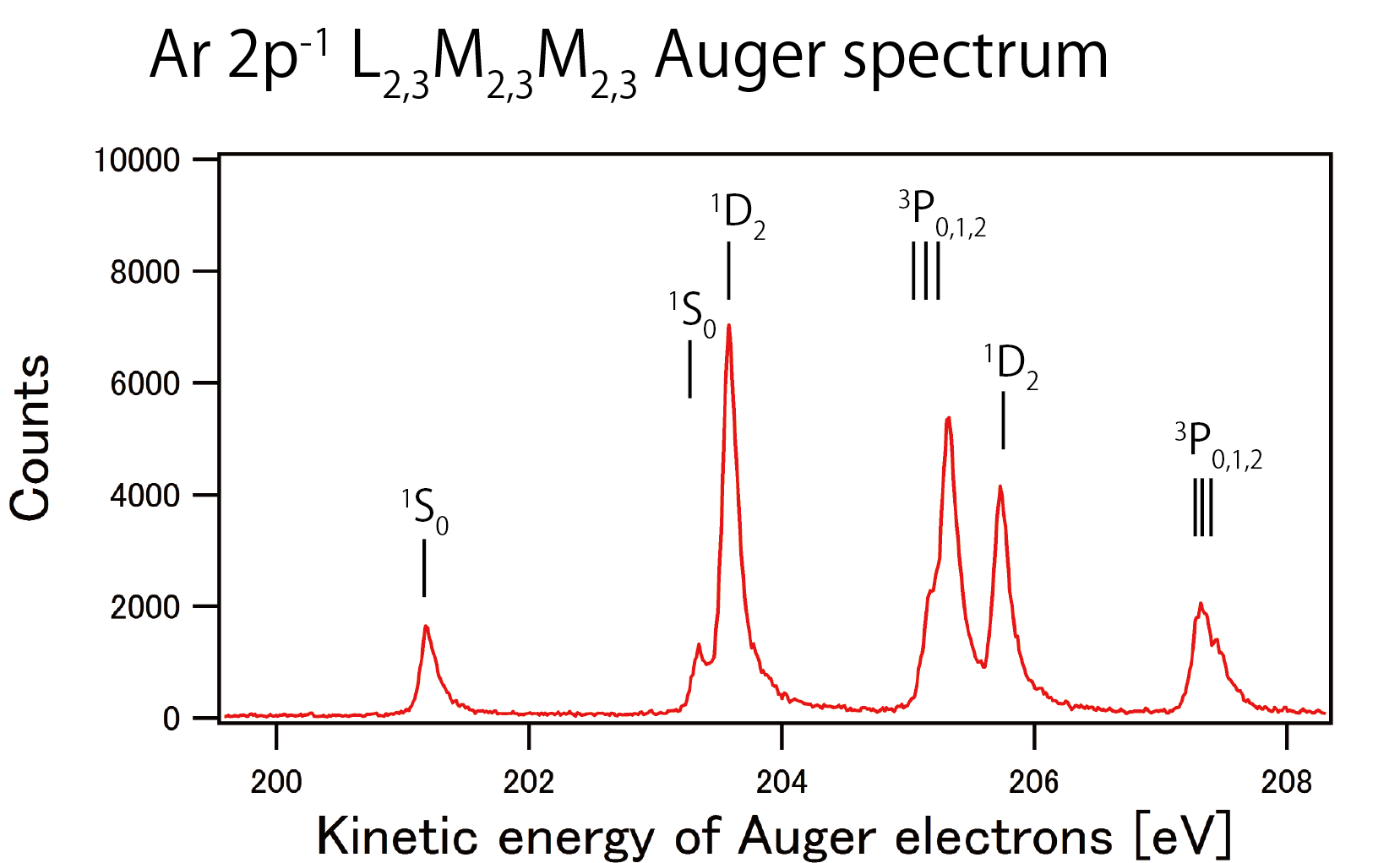

可視光(波長~数100nm)の光子1個のエネルギーは、数eVに相当します。このため、原子核に強く束縛されている内殻電子を可視光の1光子で励起することはできません。一方、十分に光子エネルギーの高い、例えば、X線を照射すると、内殻電子を励起或いは電離することができます。この結果生じる内殻空孔は、数フェムト秒(1フェムト秒=10-15秒)の極めて短い寿命で、外側の軌道の電子によって埋められます。この際、余剰エネルギーを放出する緩和過程として、光を放出する蛍光緩和と別の電子を放出するオージェ緩和がありますが、軽元素の場合には主にオージェ緩和を起こします。(図2に、内殻電子の電離と後続するオージェ緩和過程の概念図を示しています。)一般に、価電子がオージェ電子として放出されると様々な二価イオン状態が形成されます。図3に、Ar原子の2p軌道を光電離した際に観測されるオージェ電子スペクトルを示しています。高分解能電子分光法により、オージェ電子の運動エネルギーを精密に測定すれば、生成した二価イオン状態を特定することができます。オージェ緩和後の分子解離

軟X線照射により内殻空孔が形成された分子は、上述のオージェ緩和によって脱励起します。その際、内殻電子が電離された場合には、価電子が二つ失われた二価イオン状態に、また、内殻電子が空軌道に励起された場合には、価電子が一つ失われ、別の価電子が励起された一価イオンの励起状態になります。このような分子イオンは、一般に極めて不安定で、多くの場合、分子は解離してしまいますが、中には、マイクロ秒以上の寿命を持つ準安定な二価分子イオンとして存在するものもあります。このような内殻励起分子の安定性や解離ダイナミクスを解明することは、純粋な学問的興味のみならず、DNAの放射線損傷や格子欠陥の生成メカニズムなどを理解する上でも重要であると考えられます。我々は、高分解能電子分光法やオージェ電子・イオン同期計測法を駆使して研究を行っています。

図2. 内殻イオン化とオージェ緩和の概念図.

図3. Ar原子の2p内殻光電離によるオージェ電子スペクトル例。各ピーク上の縦線は、Ar2+(2p-2)の電子状態の項記号である.

2.超蛍光による集団的緩和過程

超蛍光とは?

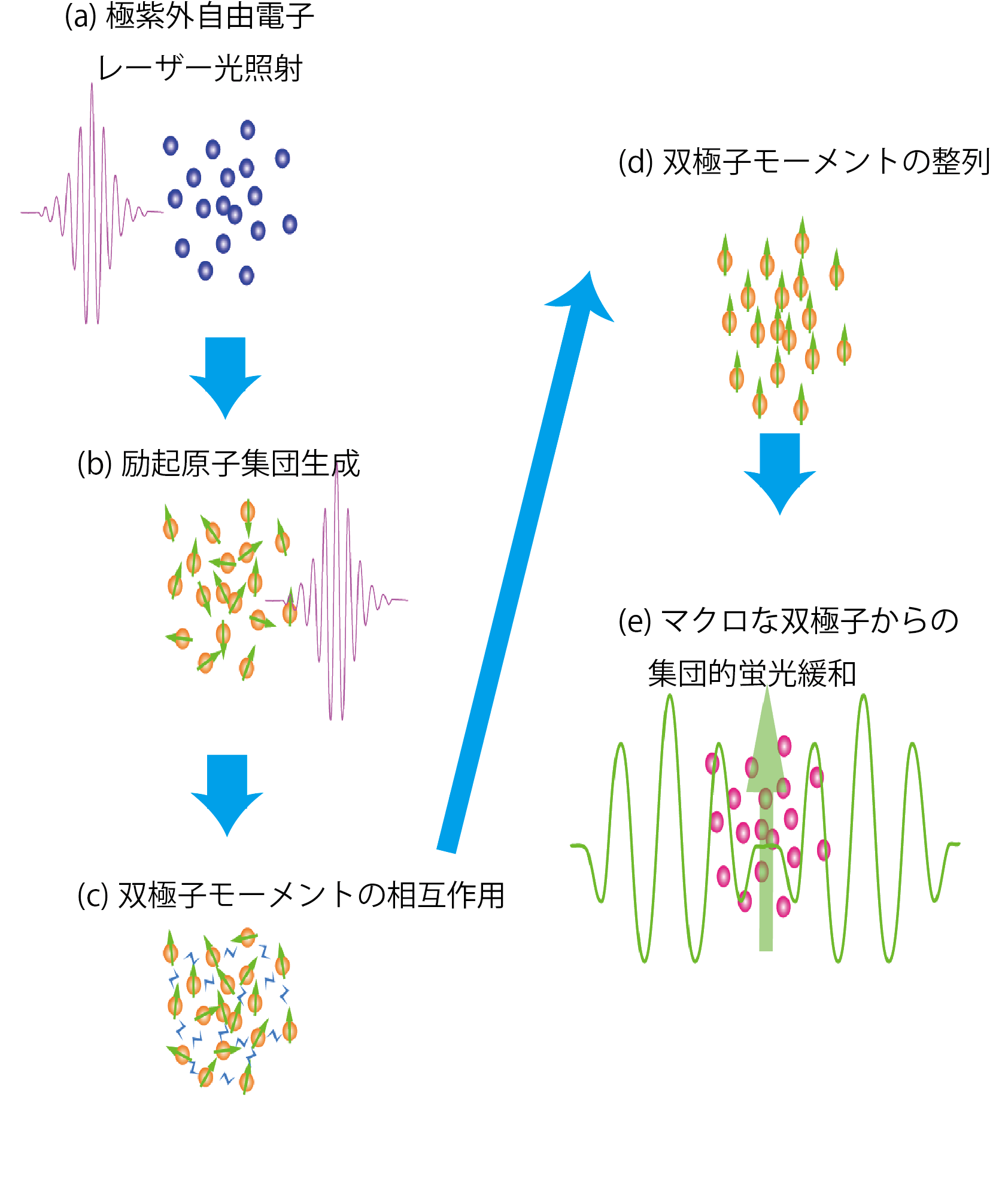

基底状態にある原子にエネルギーを付与して電子励起状態が形成される場合を考えます。励起された原子は、電子の放出(自動イオン化と呼ばれます)あるいは光子の放出(蛍光)により、エネルギー的に緩和され、最終的には基底状態に戻ります。励起原子が蛍光緩和する場合を想定しましょう。この際、励起原子間が十分に離れていれば、それぞれの蛍光緩和過程は独立に扱えるので、蛍光の強度は励起原子数に比例することになります。また、蛍光寿命や放出角度分布は、励起状態の種類に依って決まり、励起原子数には依存しません。しかし、励起原子間の距離が放出される蛍光波長程度以下の高密度な状態になると、もはや独立な励起原子として扱えなくなります。図4に示すように、励起原子集団の各双極子モーメントは電磁場との相互作用に依って位相が揃うことで、マクロな双極子を自発的に形成し、集団的な蛍光緩和を起こすようになることが知られています。超蛍光とよばれるこのような緩和過程では、ある遅延時間後に最大強度となる指向性の高いパルス光が発生します。パルス光のピーク強度は励起原子数の二乗に比例し、パルス幅と遅延時間は励起原子数に反比例します。極端紫外・X線自由電子レーザー

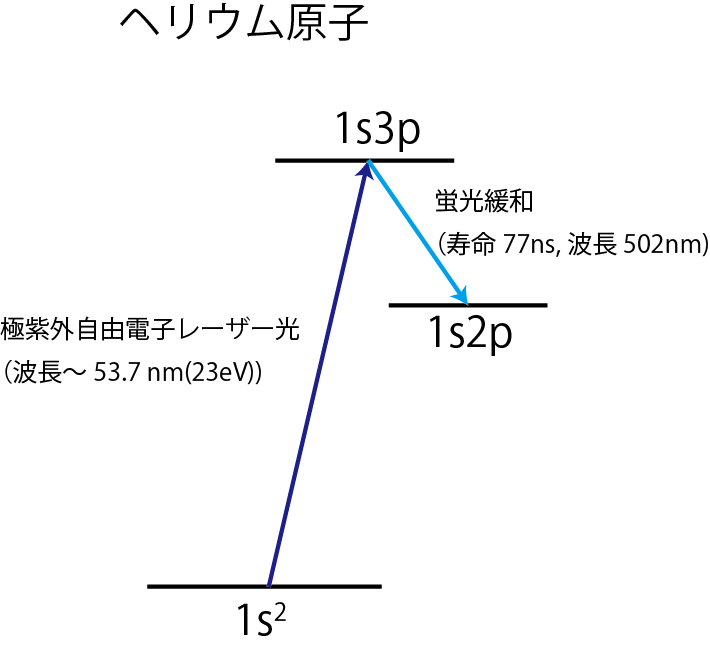

高密度な励起原子集団を形成するには、高強度なレーザー光源が必要です。我々が超蛍光の観測に成功するまでは、光源の制限より、赤外・可視光領域のレーザー光を用いた研究に限られていました。21世紀に入り、直線加速器を基盤とする「SASE(サセ)型自由電子レーザー」が出現し、光共振器を作れなかった極端紫外(X線よりは短い波長数10nm程度の領域)からX線に亘る短波長領域でも、自由電子レーザーの利用が可能になりました。その結果、高い電子励起状態を形成することが可能になりました。例えば、He原子では、1s3p共鳴を起こすための励起エネルギーは23eV(波長53.7nm)であり、極端紫外光領域になります。当グループでは、短波長自由電子レーザーを利用して、超蛍光現象について研究を進めています。He原子集団からの超蛍光の観測

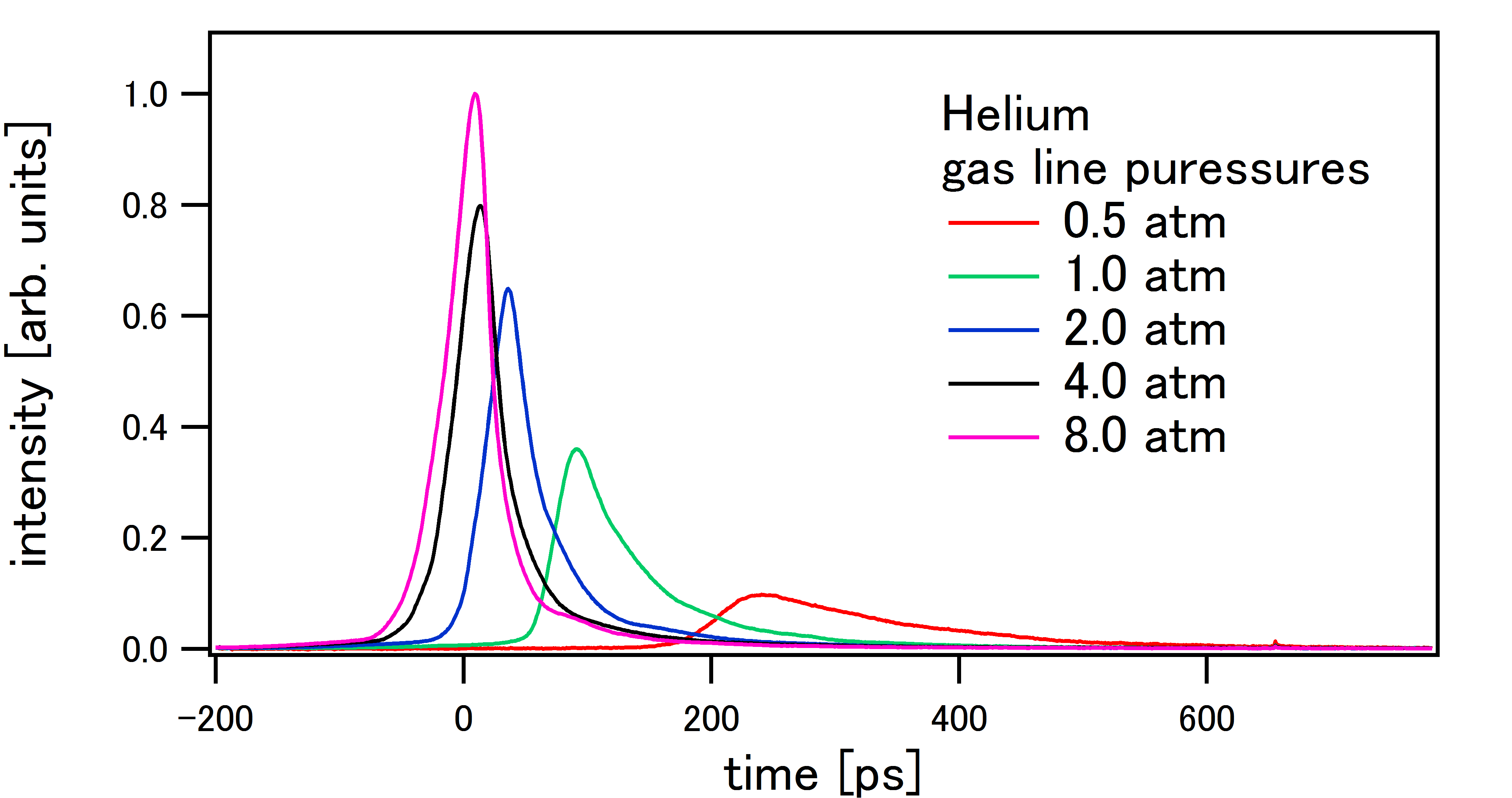

当グループでは、理研放射光光化学総合研究センター内の極紫外自由電子レーザー(SCSS試験加速器)を利用して実験を行いました。He原子に波長53.7nmの自由電子レーザー光を集光照射し、高密度な励起He*(1s3p)原子を生成することにより、1s3p→1s2s蛍光緩和に相当する波長502nmの超蛍光を観測しました。図6は、He供給ガス圧力を変えた際に観測された波長502nmの蛍光強度の時間変化です。先ず、通常の蛍光の時間構造とは大きく異なり、パルス状になっている様子が見て取れます。パルス形状は、He供給ガス圧、つまり原子数密度が増えるにつれて先鋭化し、また、遅延時間も短くなって行くことが分かります。最も高密度な状態では、パルス幅は10ps以下になっており、通常の蛍光寿命である77nsに比べると、実に1/1000以下に短くなっています。定量的なデータ解析により、我々の観測が超蛍光の特徴とよく一致していることが確認されました。最近は、1s4p励起など他の励起状態からの超蛍光、中でも、複数の蛍光緩和過程がある場合の競合超蛍光についても研究を進めています。また、これまで観測例の無い、極紫外から軟X線領域での超蛍光の観測を目指して、実験装置を含めた開発研究を進めています。

図6. He*(1s3p)からの超蛍光の時間構造.